〇 こんな傾向はありませんか?

(こういうところが見られたらあてはまるかもしれません)

- 何事も論理的に、筋道を立ててから、行動に移す

- いわゆる言語的なコミュニケーションが得意(好き)

- 即断即決、行動に迷いがないタイプ

- いわゆるルーティン作業が苦にならない

【前回までのおさらい】

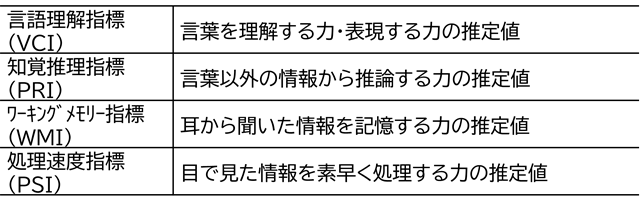

WISC-Ⅳ検査では、全体的な知的能力の水準(FSIQ)が推定されます。FSIQは、以下の4指標(VCI・PRI・WMI・PSI)に基づき、算出されます。

先の表の通り、方法②~⑤までは、個別の指標が、具体的にどのような知的能力を推定しているのか、解説してきました。

≪関連サイト≫

方法② 言語理解指標(VCI)が弱点

方法③ 知覚推理指標(PRI)が弱点

方法④ ワーキングメモリー指標(WMI)が弱点

方法⑤ 処理速度指標(PSI)が弱点

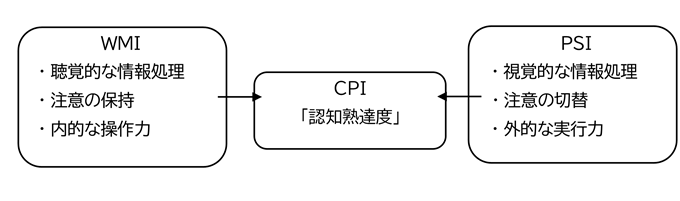

ただし、私たちが普段何気なく行う(知的)活動は、ひとつの指標が独立して働いているのではなく、それぞれの指標同士が相互に関連し合ってもいるのです。

よって、ここからは、指標と指標の関係性に注目していきましょう。今回は、『言語理解(VCI)と処理速度(PSI)』の関係について考えてみましょう。

【VCIとPSIの関係】

まず、VCIは言葉を聞いて理解する力だけでなく、理解したものを自身の言葉で表現する力も推定しています。そもそも私たちは、何かを考えるとき、たいてい言葉の力に頼っています。

例えば、「昨日のテスト、もう少し数学の勉強しておくんだったな…」と過去を反省するときも、「明日は〇〇さんに会うから、新しい服を着ていこう」と未来に期待するときも、頭の中(心の中)で、言葉を使ってあれこれ考えを巡らせています(ちなみに、これを“内的言語”と呼びます)。

一方、PSIは“見る力”をもとに、ある決まったひとつの作業を完遂する力、特にそのすばやさを推定しています。ここでポイントとなるのが、PSIの課題は、言葉による影響を最大限取り除いているという点です。つまり、内的言語はさておき、決まったルールやペースに従って、目の前の作業に集中できるかどうかを推し量っているのです。

ただし、普段の私たちの生活において、言葉の影響なく何らかの情報を処理したり、作業したりすることは、案外少ないものです。PSIについて記した方法⑤ 処理速度指標(PSI)が弱点では、板書を例に挙げていますが、単に“黒板に書かれていることを書き写す”ことは、純粋なPSIですが、“黒板に書かれている内容を理解する”には、VCIの力が不可欠です。

以上から、VCIを“あれこれ思考する力”と想定すると、PSIは“いかに思考を切り替えられるかの力”とも表現できますね。両者が支え合うことによって、何気ない普段の生活が滞りなく営める、というわけです。

〇 生徒の対策

① VCI優位の場合

② PSI優位の場合

長期記憶の得意さを活かそう!

繰り返し見聞きした情報が、身に付きやすいと考えられます。間違った問題こそ、覚えるチャンスです。何度も何度も、反復して挑戦してみましょう。また、一度にたくさんのことを吸収しようとはせず、ペースは一定に、コツコツ続けることが望ましいでしょう。

知的な瞬発力の高さを活かそう!

先に記した通り、“思考を切り替えること”が上手にできるでしょう。普段から、それほどくよくよ悩んだり、尻込みしたりすることは少ないかもしれません。一方で、その場その場で興味関心が移ろいやすい面もあるように想像されます。勉強に取り掛かる前に、はっきりしたスケジュールを決め、予め先の見通しを持っておくことをお勧めします。

〇 講師のサポート

① VCI優位の場合

② PSI優位の場合

反復学習に馴染ませましょう!

基本的には反復学習にこそ適応があります。生徒の求めに応じ、繰り返し言葉で説明する、間違えた問題は何度も挑戦する、などがより良いでしょう。また、相対的にPSIが低くある場合、普段の学習ではそつなく熟せる課題も、いざテストとなると、十分な力を発揮しにくいといった特徴も考えられます。この点も“慣れ”が重要なポイントとなるでしょう。

「わかる」「できる」体験で、モチベーションアップにつなげましょう!

理論や理屈を前提とした学習より、実体験に即した学習のほうに適応があるでしょう。「わかった!」「できた!」と手ごたえを感じられること、またその感覚を指導者と共有できるとより良いように考えます。

〇 役に立ちそうなリソース

VCI優位の場合

PSI優位の場合

- <動画>【WISC知能検査】PSI(処理速度指標)だけ高い場合の改善方法

- <動画> 【WISC知能検査】VCIとPSIに差がある場合の改善方法

- <動画> 【WISC知能検査】PRI(知覚推理指標)とPSI(処理速度指標)に

差がある場合の改善方法

- <動画> 【WISC知能検査】WMI(ワーキングメモリ指標)とPSI(処理速度指標)に

差がある場合の改善方法

- <動画>【WISC知能検査】ウィスクでWMIとPSIが高くVCIとPRIが低い場合の改善方法

- <動画>【WISC知能検査】VCIとWMIが高くPRIとPSIが低い場合の改善方法

- <動画>【WISC知能検査】ウィスクでPRIとWMIが高くVCIとPSIが低い場合の改善方法

- 薄井晶著 『方法別冊』(不登校・学習障害・発達障害・WISC ver.)ファストブック(2022)

テキストや問題集を選ぶ際のコツとして、いきなり応用問題には挑戦せず、まずは基礎基本をしっかりと身につけましょう。できれば1冊のテキストを終えるまで、目移りしないように他のテキストはしまっておきましょう。何度も繰り返すことで、次第に応用力も育ってくるはずです。理系科目の参考書は、教科書、あるいはもう少し詳しい参考書など解説が詳しく文章で書いてあるものが良いでしょう。

<どっちを使う?: 理科>

コアプラス(代々木ライブラリー) ✖

vs メモリーチェック(日能研ブックス) 〇

テキストや問題集を選ぶ際のコツとして、解説の詳しさよりも、練習問題がセットになっているものを選びましょう。学ぶべきもののゴールが明確に定められているほうが、取り組みやすく吸収もしやすくあるでしょう。

〇学習障害がある方が学べる個別指導の専門塾

WISCの結果を生かして特性を考慮しながら受験指導

SMKの完全個別ゼミ

〒182-0026 東京都調布市小島町1丁目4−6 三田調布シティハウス 107

TEL:042-426-7295

京王線調布駅から徒歩1分。

甲州街道の小島町交差点すぐそば。

塾の前に自転車がとめられます。

〒154-0017 東京都世田谷区世田谷3丁目2−2 メルシー世田谷 103

TEL: 03-6804-4076

東急世田谷線世田谷駅、下高井戸方面下車、歩いてすぐ。

通りを渡って美容院のある角を曲がってください。看板が見えます。

*駐輪場完備

〇 生徒・ご父兄の声

勉強が好きになり、受験を希望するほど自信がつきました

S H くん ご父兄

合格校: 自由の森学園中学校

もっと早い時期(最初に世田谷ゼミさんを

訪ねた5年生の1学期)に勉強を始めれば

多くの選択肢があったのかなと思いましたが、

6年生の空きが本人の意思で受験を決められる

時期だったと思います。6年生の初めに入塾致し

まして毎回授業を楽しみにし、宿題に取り組んで

学習の楽しさを教えていただいたおかげです。他の

塾を訪ねたときは「いくら勉強が好きでも、書くのが遅い子は

思考の速度を他の子の何倍も上げないと学習は難しい」とのお話

でした。なのですが中川先生に本人のペースで見守り、

個別に教えていいただいたおかげで、一層勉強が

好きになり、受験を希望するほど自信がつきました

とても感謝しております。合格してからも塾に

通っていて嬉しいです。本当にありがとうございます!

塾に行くにつれて、自分から勉強机に向かえるようになった

A.O. さん

合格校: 大成高校(文理進学) 合格

塾に行き始めた頃は、緊張して

先生とも距離が少しありました。

ですが、先生との会話や授業をしていくうちに距離も縮まり、

授業するのが楽しくなりました。

塾に行くにつれて、自分から勉強机に向かったり、

テストの点数が上がったりしました。

苦手な部分ができるようになったり、

分からなくなったところが分かるようになったのは先生のおかげです。

ありがとうございました。

高校でも頑張ります。

とちゅうくじけそうになったけど

東京都調布市T.T.君

合格校:星槎中学校

10月から行き始めました。

受験まで4ヵ月間と短い時間だったけど

ていねいに見てもらって、とちゅうくじけそうになったけど

自分のペースに合わせてやってくれたおかげで無事

合格できました。ありがとうございました。

<監修>

臨床心理士・公認心理師 堤 梨乃

SMK 薄井晶